Anatomia di una munizione: le polveri

Per semplicità, nel resto di queste pagine, indicherò sempre il propellente come polvere (powder); perché il termine “propellente” mi fa tanto NASA. E questa vorrebbe essere una guida pratica, non un trattato di ingegneria.

Esistono probabilmente almeno un centinaio di marche di polveri a disposizione dei ricaricatori. Ed ogni marchio in genere ha in catalogo decine (a volte molte decine) di varianti delle proprie polveri.

La principale ragione di così tante diverse varianti è quella di offrire differenti velocità di combustione.

Dalla composizione chimica ed anche dalla forma dei granelli di polvere (che siano scagliette o bastoncini o palline) si possono ottenere polveri che bruciano più velocemente o più lentamente.

Occhio: NON confondiamo la velocità con cui la polvere brucia, con la velocità di lancio del proiettile.

Sono due concetti slegati!

Piuttosto, si deve ottimizzare la pressione del gas in un dato arco di tempo, per lanciare in modo più efficiente un proiettile di un determinato peso, attraverso una canna di determinata lunghezza.

Cercando di non disintegrare l’arma!

Una piccola cartuccia per pistola come la .32 ACP può utilizzare una polvere a combustione rapida, ma lancia un proiettile a soli 800km/h. (ca. 220 m/s)

Una media cartuccia per fucile calibro .30-06 può utilizzare una polvere a combustione molto più lenta, ma lancia il suo proiettile a quasi 3000km/h (quasi mach 3, ca. 830 m/s).

Di questi argomenti parleremo nel capitolo dedicato alla carica della polvere.

Pochi (purtroppo) ricaricatori si preoccupano di conoscere le caratteristiche della polvere che usano, in genere limitandosi a scegliere quella consigliata tra i tanti tipi disponibili in commercio, quella consigliata dagli amici o dal negoziante, o in base alle indicazioni del fabbricante, o dei manuali di ricarica; spesso curandosi poco di sapere cosa vuol dire utilizzare una polvere lenta o vivace, o perché in una cartuccia si deve usare questa o quella polvere.

Vediamo perciò cos’è, come è fatta e come funziona quella che oggi definiamo polvere da sparo.

E più specificamente la polvere “infume”: termine coniato a fine del 1800, che evidenzia la netta distinzione con la polvere in uso fino ad allora, ovvero quella che viene comunemente indicata come “polvere nera”.

Ovviamente se conoscete già le caratteristiche principali delle polveri infumi, potete procedere con il punto successivo.

Composizioni e forme

Il termine “polvere” è restato nell’uso corrente dai tempi dei primi esplosivi usati: la polvere nera. Una misclea finemente polverizzata di carbone, salnitro e zolfo.

La polvere nera, che oggi trova ancora molte applicazioni in pirotecnica, per impieghi in cava e nelle armi ad avancarica, è ancora composta essenzialmente dal salnitro (nitrato di potassio), dal carbone e dallo zolfo, con l’aggiunta di altri componenti quali ad es. il silicone, che hanno un’azione idrorepellente, rendono la polvere meno sensibile all’umidità, e possono produrre fiamme di determinati colori.

La maggior parte delle polveri che invece oggi adoperiamo nella ricarica, è a base di nitrocellulosa (Ne), una sostanza altamente infiammabile che si ottiene per nitrazione della cellulosa.

La cellulosa, che è il principale componente del legno, è trattata con acido nitrico in presenza di acido solforico concentrato. Alla fine del processo di nitrazione si ottiene un composto (la nitrocellulosa, abbreviato: Ne) in forma di pasta, non facilmente utilizzabile. Quindi si deve trattare questa pasta con solventi per renderla lavorabile con metodi industriali, tra i quali i più diffusi sono l’estrusione o la laminazione, che la trasformano in fili o in sottili lamine, che poi verranno tagliati in cilindretti o in scagliette di varia lunghezza e forma.

Insomma, quella che poi finisce nei nostri dosatori e nelle nostre munizioni non sembra né più né meno che la pasta fatta in casa (anche se in scala ridotta) quando viene lavorata per essere trasformata in tagliatelle, spaghetti o bucatini.

Molti propellenti in commercio indicano essere “a base di nitrocellulosa pura” (mono basici); in realtà è quasi impossibile utilizzare solamente nitrocellulosa. In genere nella composizione si usano altre sostanze chimiche per adattarne le caratteristiche: principalmente per regolare la velocità di combustione, per renderla stabile e insensibile alle condizioni atmosferiche, e per aumentarne la durata al trascorrere del tempo. Queste sostanze vengono definite genericamente come additivi, e per la loro composizione chimica non sono da considerarsi esplosivi veri e propri.

Si è soliti indicare come polvere a base singola ( monobasica ) un propellente ottenuto principalmente dalla sola cellulosa (Ne).

Nella composizione dei moderni propellenti entra molto spesso in uso un altro esplosivo vero e proprio, la nitroglicerina, abitualmente indicata come Ngl.

Analogamente a quello che accade per la Ne, anche la Ngl viene ottenuta per nitrazione della glicerina

La nitroglicerina è una sostanza di consistenza sciropposa e di sapore dolciastro, da cui il suo nome commerciale; si tratta in realtà di un alcool trivalente derivato dal propano (la cui esatta denominazione è “propantriolo” o “glicerina triidrossipropano”).

La Ngl è un esplosivo potentissimo, ma è anche eccessivamente sensibile agli urti e al calore, e pertanto non può essere impiegata nelle armi da fuoco, ma solo (e molto limitatamente) come esplosivo per le mine, nelle cave. Tuttavia la Ngl, grazie alla sua base alcolica, possiede un’eccellente azione solvente sulla Ne e si mescola molto bene con essa, modificandola e restandone legata, in modo tale che il complesso che ne risulta è un composto di lancio molto più stabile ed efficiente dei suoi singoli componenti. Il prodotto risultante del mix Ne+Ngl brucia più velocemente e con una temperatura molto più elevata; per cui oggi in pratica molti dei propellenti che noi usiamo sono a base di queste due sostanze combinate: nitrocellulosa e nitroglicerina.

Si è soliti indicare come polvere a doppia base ( bibasica ) un propellente ottenuto da combinazioni di nitrocellulosa (Ne) e nitroglicerina (Ngl); oltre ovviamente a molti altri derivati ed additivi.

Questo tipo di polveri oggi molto usate, è la principale causa dell’erosione delle canne, in particolare quando si usano cariche esasperate o magnum. La superiore efficienza, ma anche le maggiori temperature prodotte, e le azioni chimiche durante la combustione, erodono il metallo all’interno della canna riducendone sensibilmente la durata.

Per contro queste doppie basi offrono molti vantaggi: anzitutto la loro più alta densità consente di caricare dosi maggiori a parità di volume (si possono fare munizioni più piccole a pari energia). Poi è implicita la disponibilità di una maggior potenza o contenuto energetico a parità di dose, che così permette di usare dosi più basse a parità di energia prodotta. Ed infine sono caratterizzate da una maggior stabilità e una minore sensibilità alla temperatura e all’umidità ambientale.

Tutti motivi per cui questa famiglia di propellenti è diventata sempre più diffusa.

Aggiungo che esistono pure propellenti tribasici, ma sono praticamente assenti nel panorama delle polveri “normali” per la ricarica domestica.

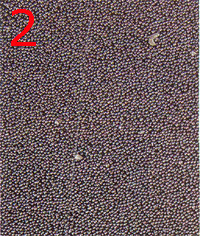

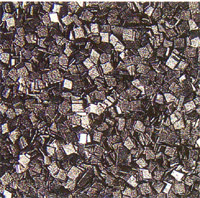

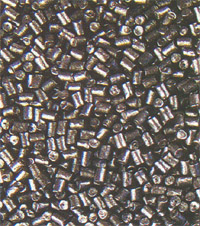

Fisicamente, i moderni propellenti si presentano sotto varie forme, evidenziate nelle immagini di seguito: cilindretti, fogliette di forma quadrata, circolare o romboidale, granuli irregolari, rotondeggianti, a struttura porosa, e tubi.

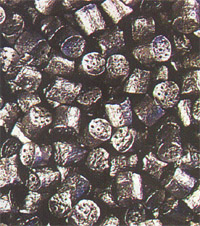

Qui sopra polveri sferiche (Ball Powder)

Polveri laminari, a fogliette o piastrelle

Polveri cilindriche e/o tubolari

Riassumendo e schematizzando:

- polveri cilindriche (cylindrical powders): polveri costituite da granuli cilindrici di forma più o meno ampia (generalmente da meno di 1mm a 1,5 – 2mm)

- polveri sferiche (spherical powders o ball powder): polveri costituite da granuli sferoidali di piccole dimensioni (solitamente inferiore ad 1mm)

- polveri lamellari (flake powders): polveri costituite da granuli di forma squadrata di piccole dimensioni

- polveri granulari (granulated powders): polveri costituite da granuli di forma irregolare

Ovviamente nella ricarica domestica, dove si usano prevalentemente dosatori volumetrici (vedremo in seguito, ma sostanzialmente si riempie un bicchierino o un cassettino di dato volume), si preferiscono polveri con grani di piccola dimensione, scorrevoli, meglio se di dimensione regolare, omogenei. Ciò perché ad ogni caricamento del dosatore, se ho una elevata costanza dimensionale avrò anche un peso relativamente costante (e perciò non devo pesare ogni singola dose).

ATTENZIONE: proprio il fatto di ricorrere spessissimo a dosatori volumetrici, è un elemento da tenere in considerazione nella scelta del propellente. Infatti, soprattutto con dosi minime (piccoli calibri), la forma dei grani di polvere può incidere sensibilmente nella costanza delle dosi; è chiaro che una forma piccolissima e sferoidale, probabilmente riempirà il dosatore sempre nello stesso modo (o con minime variazioni), rispetto ad es. ad una polvere che si presenta in scaglie e di dimensioni “relativamente grandi” o irregolari.

Progressività

Come detto, le polveri che si usano per la ricarica si distinguono dagli esplosivi per la velocità di combustione notevolmente inferiore e controllata, che le fa bruciare con velocità diverse dall’inizio alla fine. Il conseguente sviluppo di gas è perciò graduale e non istantaneo come invece quello degli esplosivi da mina. Un esplosivo si decompone con una velocità elevatissima, ed è dotato di un’azione frantumante e distruttiva, anziché di un’azione propulsiva.

Quando viene accesa, la superficie di un granello di polvere per ricarica domestica brucia consumandosi via via verso l’interno; cosicché man mano che brucia si riducono sia la sua superficie, sia il suo volume; un po’ come avviene ad un pezzo di legno nel caminetto.

Man mano che il rimpicciolimento del grano procede, dato che si riduce la sua superficie, la combustione si riduce di conseguenza, e così si riduce anche lo sviluppo di gas: da una maggior superficie che brucia si sprigiona una maggior quantità di gas, rispetto ad una superficie minore.

Senza dilungarsi sul complesso fenomeno della combustione, ma soffermandosi sugli aspetti principali, basterà ricordare che i grani non trattati, bruciano rapidamente all’inizio e via via sempre più lentamente verso la fine. Ciò significa che ho uno sviluppo di grandi volumi di gas all’inizio della fase, e che si riducono e diminuiscono rapidamente man mano che la combustione avanza e si completa.

Questo comportamento regressivo (regressive burning rate), cioè molto veloce all’inizio e sempre più lento verso la fine, è poco adatto a svolgere un’azione propulsiva, che richiederebbe invece un tipo di combustione completamente invertita.

L’ideale infatti sarebbe un comportamento esattamente opposto:

- combustione più lenta all’inizio, quando ho pochissimo volume (lo spazio libero restato dentro il bossolo è minimo) e la palla è ferma e deve iniziare ad accelerare progressivamente

[qui se uso troppa pressione iniziale corro il rischio di far esplodere l’arma] - combustione via via più veloce man mano che il proiettile corre nella canna

[quando c’è più spazio in canna ho bisogno di sviluppare molti più gas per tenere alta la pressione e di conseguenza alimentare la spinta e la conseguente accelerazione del proiettile]

Uno dei primi e più semplici sistemi di controllo della velocità di combustione, ancora oggi largamente usato, è di tipo meccanico o strutturale: forando infatti il grano di propellente per tutta la sua lunghezza (una specie di “bucatino”, una specie di tubetto), si fa in modo che la sua superficie si mantenga in un certo qual modo costante dall’inizio alla fine: infatti il grano forato brucia sia sulla superficie esterna (consumandosi verso l’interno), sia nella superficie interna (consumandosi verso l’esterno). In altre parole, mentre la superficie esterna diminuisce, quella interna aumenta perché il foro si allarga, e il risultato di questo comportamento è che la superficie complessiva del grano resta quasi costante dall’inizio alla fine della combustione, e perciò resta abbastanza costante lo sviluppo di gas.

La modalità di combustione di un propellente in grani forati, che brucia più o meno con la stessa velocità dall’inizio alla fine, viene definita di tipo neutro (neutral burning rate). Pur rappresentando un notevole progresso rispetto alla polvere nera, o alla semplice polvere infume “basilare”, non è però ancora in grado di soddisfare le esigenze delle cartucce più moderne, in particolare di quelle a palla per armi rigate e soprattutto di quelle ad alta intensità, quali ad es. le magnum di recente concezione. In queste cartucce infatti, si richiede un’accelerazione graduale della palla, che solo così potrà essere spinta alle massime velocità possibili (in pratica la polvere dovrebbe bruciare progressivamente, accelerando via via la combustione man mano che la palla inizia ad accelerare).

Gli sviluppi della chimica hanno permesso di trattare le polveri con deterrenti o flemmatizzanti: sostanze che ne rallentano la velocità di combustione iniziale. Con questi prodotti si impregna ogni singolo grano fino a una certa profondità, con il risultato di invertire il naturale processo di combustione e obbligandolo a bruciare lentamente all’inizio e velocemente verso la fine (dopo che è stato consumato lo strato superficiale di ritardante).

Questo tipo di propellente presenta, quindi, una combustione di tipo differenziato e progessivo, (progressive burning rate), cioè lento all’inizio e veloce alla fine.

Indipendentemente dalla loro composizione chimica e dalla loro struttura, tutti i propellenti che oggi usiamo per la ricarica sono di tipo progressivo, costituiti cioè da grani più o meno pesantemente ricoperti ed impregnati di sostanze deterrenti; e la moderna chimica ed i moderni processi produttivi consentono di controllare con grande precisione la velocità di combustione, adattandoli così alle più svariate esigenze.

Gli additivi svolgono diverse funzioni, tra cui la principale è quella di rallentare (o meglio, differenziare) le modalità di combustione.

Ci sono anche additivi per stabilizzare ed abbassare la temperatura di combustione (additivi raffreddanti, come alcuni olii minerali).

Ed infine ci sono trattamenti per aumentarne la scorrevolezza (ottenuta in genere grafitando i granuli).

I più importanti di tutti sono gli additivi di superficie o flemmatizzanti, definiti in inglese surface coating agent, che ricoprono ogni singolo grano di propellente, impregnandolo fino a una profondità accuratamente controllata, regolando così con grande precisione la velocità di combustione e quella di tutta la massa dell’esplosivo.

Attenzione: anticipo qui un’attenzione molto importante.

Dato che il trattamento ritardante viene applicato sulla superficie esterna del grano di polvere, se spezzo il grano avrò una parte di superficie esposta che non è trattata; e che avvierà una combustione velocissima.

Se spezzo o, peggio, frantumo i grani di polvere, la polvere si comporterà in modo molto molto molto molto pericoloso!

Qualcuno ha messo nel tumbler (pulitore rotativo vibrante) proiettili finiti con l’obiettivo di lucidarli esternamente. La ripetuta “agitazione” ha provocato la rottura dei grani originali della polvere dentro il bossolo, dentro la munizione già assemblata.

Con conseguenze spiacevoli.

Molto spiacevoli (almeno per l’arma).

Nella terminologia corrente, al posto delle definizioni tecnicamente corrette di regressivo, neutro e progressivo, troviamo spesso altri termini ormai di uso comune, anche se non proprio esatti: si parla perciò di polveri vivaci o veloci, riferendosi a quelle dotate di scarsa progressività; cioè che bruciano più velocemente.

E di polveri lente o progressive, riferendosi a quelle di progressività più o meno elevata; cioè che bruciano più lentamente.

Anche se sarebbe più corretto parlare di propellenti a bassa, media, alta e altissima progressività.

Cioè:

polveri lente = progressive = bruciano più lentamente

polveri ad alta progressività = bruciano molto più lentamente

polveri vivaci = veloci = bruciano più velocemente

polveri a bassa progressività = alta vivacità = bruciano molto più velocemente

Per quanto riguarda le applicazioni pratiche, e ricordando che fanno sempre fede le tabelle dei produttori, si usano polveri a bassa o media progressività (polveri vivaci o di media vivacità, in pratica veloci) nelle cartucce per fucile a canna liscia, per revolver e per le pistole semiautomatiche.

I propellenti destinati a cartucce magnum per canna liscia, a cartucce per revolver genericamente designate come magnum e alle cartucce per pistole semiautomatiche ad alta intensità, appartengono alla fascia dei medio-progressivi.

Mentre i tipi destinati alle carabine rigate sono tutti di progressività alta e altissima (perciò a più lenta combustione).

A tale proposito, pensiamo infatti (banalizzando) a quanto a lungo deve bruciare la polvere per spingere costantemente il proiettile lungo tutta la canna di un fucile. Mentre invece la polvere deve bruciare velocemente quando deve spingere un proiettile in una canna da 10cm di un revolver.

Però …

Nell’ambito delle polveri da fucile e da pistola esistono polveri (o meglio, famiglie di polveri) dotate di una velocità di combustione più o meno elevata. E perciò utilizzabili in diversi ambiti.

Perciò non è corretto parlare di “polvere da fucile” o di “polvere da pistola”; ma ormai si definisce un range di “progressività” per determinate applicazioni (in pratica si indicano polveri lente o polveri veloci).

Ripeto: vale quanto indicato dal produttore della specifica polvere, per lo specifico calibro.

IMPORTANTISSIMO: occorre tenere ben presente che le polveri infumi comunemente in commercio bruciano più o meno velocemente, ed aumentano la capacità di combustione e di produzione dei gas all’aumentare della pressione e della temperatura.

In pratica, una polvere infume se innescata a pressione atmosferica (all’aria aperta) ha un comportamento non molto diverso dalla maggior parte dei prodotti infiammabili, con una velocità di combustione relativamente contenuta (almeno rispetto al comportamento all’interno di un bossolo).

Se ad esempio prendiamo un cucchiaio di polvere infume, e la stendiamo su un cartoncino all’aria aperta, in una sorta di “striscia”, e ne proviamo l’accensione, questa striscia di polvere brucerà in modo contenuto, lento, ed anche con difficoltà a mantenere la fiamma.

Però, se al momento dell’accensione della polvere, il volume in cui essa è racchiusa è ridotto, limitato (pensate all’interno di un bossolo, con la palla che fa da tappo contro le rigature della canna), l’immediato aumento di pressione dovuto al rapido sviluppo di gas di combustione e di calore, accelera la capacità e la velocità di combustione con relativo aumento dei gas.

Vi sono alcuni calibri da revolver (perciò stiamo parlando ancora di arma corta!) che prevedono un picco di pressioni fino a 5000 (cinquemila) bar !!

A titolo di raffronto, uno pneumatico per auto è gonfiato a 2,5 bar ….

Per tale motivo anticipiamo anche una ulteriore attenzione da applicare:

la polvere va sempre conservata nei contenitori in cui viene venduta, in genere di sottile lamierino o di plastica elastica e cedevole. E non va mai conservata in spazi contenuti e magari ermetici (ad esempio in un barattolo metallico ermetico e dentro un armadietto blindato sigillato).

Ora aggiungiamo una conseguenza di quanto detto sopra.

La maggiore capacità di combustione all’aumento della pressione, ci porta ad una immediata conclusione: in qualsiasi cartuccia, usando lo stesso propellente, la dose deve essere diminuita all’aumentare del peso della palla.

Ciò vuol dire che se si usano palle più pesanti dello standard senza cambiare tipo di propellente, occorre diminuirne adeguatamente la dose (ripeto: fate sempre riferimento alle tabelle dei produttori).

Questo perchè a parità di dose, un proiettile più leggero accelera più velocemente nella canna, aumentando velocemente il volume della camera a disposizione della polvere, e questo ridurrà la pressione; la polvere quindi dovrà bruciare in quel “minore” tempo.

Se invece il proiettile è più pesante, avrà quindi maggiore inerzia; sarà più “lento” nell’avviarsi in canna, e percorrerà la canna con una minore velocità; perciò anche la polvere dovrà essere più lenta nel bruciare, dovrà cercare di non eccedere nella pressione iniziale e mantenere costante la pressione per un periodo maggiore.

Una diminuzione della dose inevitabilmente comporta una parallela diminuzione della velocità e della potenza.

Per ottenere alte velocità e potenze anche con palle pesanti, sarà necessario ricorrere all’uso di polveri più progressive, che mantengano le pressioni ad un dato livello di sicurezza, e NON di certo aumentando le dosi.

Alternativamente, se usiamo una palla più leggera, dovremmo usare una polvere più vivace, dato che la maggiore accelerazione (possibile grazie al minor peso) provocherà un aumento di volume e conseguente sensibile calo di pressione; con facile produzione di polvere incombusta (cioè data la minore pressione la povere potrebbe bruciare non completamente).

Per quanto scritto, si comprende che vi sono molti elementi che incidono sulla combustione di un propellente (polvere):

- Peso della palla

- Tipo (forma) della palla, che può incidere per l’adesione alle pareti della canna, oltre che per la parte che affonda nel bossolo, togliendo spazio ai gas

- Materiale della palla (abbiamo accennato alla maggiore adattabilità del piombo rispetto ad una palla rivestita in rame)

- Innesco

- Tipo di blocco della palla al colletto del bossolo (crimpatura)

- Lunghezza della canna

- Affondamento della palla nel bossolo (volume iniziale a disposizione della polvere)

- Temperatura e umidità

ed in base a quanto sopra posso decidere:

- Tipo della polvere (velocità di combustione)

- Quantità della polvere

E tutto ciò a parità di calibro.

Perciò, fate sempre riferimento alle tabelle dei produttori.

Per i più “appassionati” segnaliamo che vi sono numerosi trattati per comprendere e ricavare dati di caricamento, oltre che numerosi programmi per simulare il comportamento di munizioni al variare di carica, di palla, e fino alle variazioni di temperatura e umidità.

Alcuni programmi sono gratuiti, come ad esempio il magnifico Gordon Reloading Tools; purtroppo dopo la scomparsa dell’autore (all’inizio 2023) non viene più aggiornato.

E qui entra in gioco la Vostra capacità di usare bene internet, comprendendo quali sono fonti attendibili rispetto alla moltitudine di stupidaggini che circolano in rete.

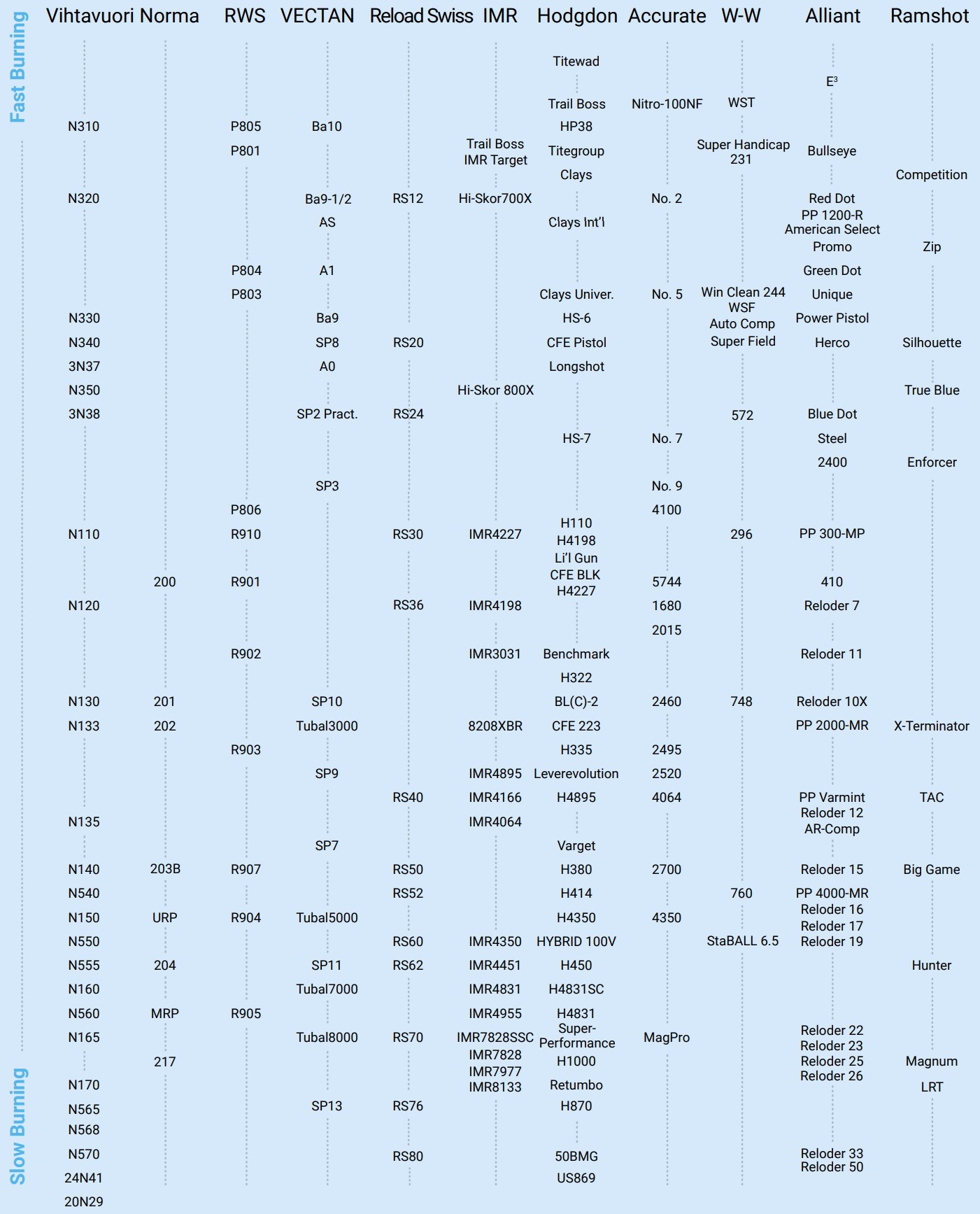

Qui di seguito riporto un elenco delle principali polveri in ordine della loro velocità approssimativa di combustione. E’ una comparazione presa dal sito Vihtavuori.

Man mano che si scende nella tabella, aumenta la progressività; ovvero le polveri più progressive, più “lente”, sono nella parte inferiore; in alto, nelle primissime righe, le polveri più “rapide”, con combustione più veloce.

Questa tabella può aiutarvi per l’eventuale confronto tra prodotti e marche.

Costanza lotti

Dobbiamo tener presente che le polveri da sparo in questi anni hanno subito notevoli mutamenti. Il progressivo miglioramento delle tecniche di realizzazione ha aumentato esponenzialmente i rendimenti; ma dall’altra parte il contenimento dei costi di produzione ha comportato un peggioramento nella costanza e nella regolarità, a volte riscontrabile anche in lotti di produzione contigui.

Molte delle polveri moderne mostrano evidenti variazioni di rendimento tra lotto e lotto; e su parecchia letteratura sono riportati test nei quali si evidenziano le discrepanze tra diverse partite della medesima polvere.

Perciò i “ricaricatori” dovranno prestare particolare attenzione nel consultare i manuali delle case produttrici, possibilmente recuperando i manuali e le tabelle relative all’anno di produzione del lotto di polvere acquistato.

In passato le maggiori case (ad es. Norma, VihtaVuori, Winchester, IMR) fornivano ai clienti i manualetti di ricarica, aggiornati annualmente.

Oggi queste documentazioni sono sostituite da veri e propri manuali con aggiornamenti periodici scaricabili in rete. Solitamente è sufficiente aprire il sito web del “brand” prescelto e scaricarsi le relative tabelle.

Il range di caricamento suggerito, starting load (dose di partenza) e maximum load (dose massima), può presentare differenze a distanza di anni.

Pertanto sarebbe consigliabile avere (e conservare) una tabella relativa all’anno di presumibile produzione del lotto di polvere che utilizzeremo.

A distanza di 5, 10, o più anni, per la medesima marca e tipo polvere, possono esserci anche differenze importanti (medie di +/- 0,5 grs, arrivando a variazioni comprese tra 1,0 – 3,0 grs; ma è possibile alle volte che si presentino anche scarti maggiori).

Altra attenzione: pochissimi produttori (e tra questi di nuovo Vihtavuori) per ogni calibro specificano con che combinazione di palla, innesco, e lunghezza canna, sono state fatte le prove. Per chi vuole essere “preciso”, e vuole fare dei confronti o vuole provare variazioni, questi dati sono importantissimi, e purtroppo poco utilizzati.

Ormai si usa indicare una dose approssimativa per un dato peso palla, senza considerare altre variabili come la lunghezza canna, l’innesco, il tipo palla, ecc.

Consiglio: imparate a documentarVi in modo completo, facendo tesoro di tutte le informazioni; e pensate con molta calma e molta attenzione alle diverse possibili influenze che ogni elemento può avere nel comportamento di una munizione.

Conservazione della polvere da sparo

Questo è un aspetto spesso sottovalutato, ma se vogliamo preservare la qualità del prodotto il più a lungo possibile, è necessario mantenere la polvere in un luogo adatto, in condizioni di temperatura e umidità ottimali. Molti produttori consigliano di conservare la polvere a una temperatura costante, idealmente compresa tra 12° e 15° C, alcuni indicano anche temperature fino a 18° C e un’umidità relativa del 40-50%.

L’umidità è importante perchè se l’aria è troppo secca, asciugherà la polvere (evento che in genere causa un aumento della pressione, compromettendone le prestazioni). Banale ma meglio sempre rammentarlo, il fatto di assicurarsi di chiudere correttamente il contenitore ogni volta che utilizziamo il prodotto, per garantirne un’adeguata sigillatura.

Se utilizzate la polvere avanzata del nonno, oppure se a distanza di molti anni avete trovato della vecchia polvere, dovete prestare la massima attenzione nel risalire alla data di produzione. Oggi è obbligatorio indicare nei contenitori le date di produzione, ma per le vecchie lattine risalire al dato è spesso un’impresa ardua.

Mi raccomando: fidatevi solo ed esclusivamente di pubblicazioni originali o copie tratte dall’originale, non da trascrizioni o ricordi dell’amico dell’amico (il famoso ammiocuggino).

Attenzioni

Per minimizzare i rischi connessi all’errato maneggio delle moderne polveri infumi, è necessario seguire scrupolosamente le seguenti regole:

- NON mescolare MAI polveri di tipo diverso

- non sostituire mai una polvere con una considerata simile

- usare sempre le polveri indicate dai fabbricanti nelle rispettive tabelle del dato calibro.

NON tentate esperimenti folli suggeriti da certi esperti “…di tutto o niente…” - tenere sempre le polveri in un luogo fresco ed asciutto

- verificare sempre il quantitativo di polvere estratto dal dosatore volumetrico (con il bilancino) prima di iniziare a introdurre la polvere nei bossoli; e durante la ricarica, occasionalmente, ad es. ogni 10 dosi, fate una verifica delle dosi/peso

- lavare sempre le mani prima (per evitare contaminazioni) e dopo (per evitare intossicazioni) avere maneggiato la polvere

- non sostituire mai un quantitativo di polvere nera o pyrodex con uno di polvere infume (di qualsiasi tipo)

- riporre sempre la polvere nei contenitori originali

- non lasciare mai la polvere nel serbatoio del dosatore volumetrico

- non scambiare mai tra loro i vari contenitori di polvere

- tenere sempre ben chiusi i contenitori della polvere

- raccogliere l’eventuale polvere caduta a terra con una scopa e paletta, evitando se possibile l’uso di aspirapolveri elettrici

- non riutilizzare mai la polvere contaminata da qualsiasi cosa (solventi, lubrificanti, acqua, etc.), ivi compresa quella caduta a terra

IMPORTANTE: in genere le dosi per i caricamenti sono indicate in grani (grains).

Un grano corrisponde a 0,0648 grammi (ca. un quindicesimo di grammo).

Ovvero un grammo sono ca. 15,43 grani.

Anche se molti produttori stanno uniformandosi alle unità di misura “universali” (indicando le dosi in grammi ed in grani), troverete quasi sempre le dosi per il ricaricamento espresse in grani.